このページではDCCデコーダの搭載事例をご紹介します。

ご注意!

・デコーダ搭載に関わる破損、傷害等につきましてはご自身の責任のもとで改造をお願いします。

・ご紹介している方法は一例です。最善の方法とは限りませんので、ご自身でもご検討いただければ幸いです。

・一部、電子部品を規格外で使用している箇所があります。使用する部品の規格を確認のうえ必要であれば定数の変更等をお願いいたします。

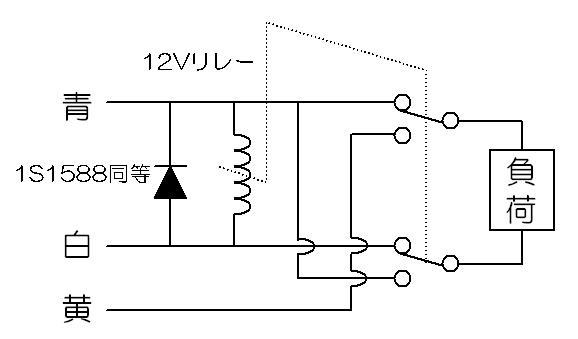

回路図です。

リレーは12V仕様で小型でかつ2c接点のものを使用します。ダイオードはリレーの誘導性負荷の性質から発生する高電圧からデコーダを守るために挿入していますが、同等品であればなんでも構いません。

ファンクション0のON/OFFでライト、テール、室内灯が制御されます。進行方向が変わると、白または黄色の出力電圧が変わり、リレーにより転極が実施されます。

残念ですが、室内灯だけの制御はできません。(製品自体の機構(電極数)では個別に制御することができないため。)

| まず、車体を分解します。 トイレと反対側のプリント基板の写真の位置をカッターナイフで表面の配線を剥がし、絶縁させます。 中央のビスは台車に接続されており、デコーダへ接続します。 上側の電極は室内用です。 下側の電極はスイッチが接続されていることでもわかりますが、ヘッド、テールの配線です。 |

| 同様にトイレ側のプリント基板も加工します。 中央のビスは台車に接続されており、デコーダへ接続します。 上側の電極は室内用です。 下側の電極はスイッチが接続されていることでもわかりますが、ヘッド、テールの配線です。 キハ110は非トイレ側、トイレ側で一組となってヘッドライト、テールライト、室内灯に配線されています。(ちょっと複雑ですが、製品機構がそうなっています。) |

| 車体分解時にケーブルが絡みつくのがイヤなので、製品自体の機構(電極)を利用し上手く、DCC化ができないか考えました。 レンツ製デコーダの、回路を転極することでレールとライトユニットの間に入れるだけでOKというモノからヒント得て考案しました。 詳細は回路図をみて考えてみてください。実体配線図は右の写真です。(リレーの仕様により端子が異なる可能性があります。) |

| リレーをトイレ部にぴったり収容できました。 なんだか妙にスッキリ感があります。 |

| キハ110のライトユニットは右写真のように室内側からは取り外しできません。 電極を止めてあるビスを外した上で、屋根を外し、屋根側からであれば、外せます。真っ黄色のヘッドライトを白色LED化しました。(実車が電球色よりも白色に近いと思いそうしたのですが、白色LEDではちょっと青く見えるのが残念です。) 製品の室内灯は電球のため、発熱が気になり、白色LED化しました。チップLEDを使用しましたが、ハンダ付けに苦労しました。 |